日時:2026年1月9日 18:30 受付 19:00~20:30ころ

会場:公益財団法人社会教育協会 3 階ホール(豊田駅北口徒歩2分、すきや3階)

参加費:2000円

18名が参加し、大盛況でした。

初めての参加者も。テーブルを片付け忘れてる。

市民の人権が保障され誰もが安心して人間らしく生きられる社会 を実現するために

日時:2026年1月9日 18:30 受付 19:00~20:30ころ

会場:公益財団法人社会教育協会 3 階ホール(豊田駅北口徒歩2分、すきや3階)

参加費:2000円

18名が参加し、大盛況でした。

初めての参加者も。テーブルを片付け忘れてる。

1.日時 2025年5月23日(金)午後7時

2.会場 社会教育協会ゆうりかホール

3.審議事項

第1議案 2024年度事業報告

第2議案 2024年度決算並びに監査報告

第3議案 2025年度事業計画(案)

第4議案 2025年度収支予算書(案)

第5議案 役員選任(案)

第5議案は、梅崎氏が退任の意向を表明し、承認されました。

<主な活動><不確実な時代を生きるために>

★たまり場 経験したこと、考えたことを自由に語り合います

・日時: 4月11日、5月9日、6月13日、7月11日、8月8日、9月12日、10月10日、11月14日、12月12日、26年1月9日(新年会)、2月13日、3月13日。(原則第二金曜日)各回19時から

※参加費:会員外500円、会員300円 飲食物はお好きなもの、安全なものをご持参ください。

・会場:公益財団法人社会教育協会3階ホール(豊田駅北口徒歩2分、すきや3階)

★わたしの生き方 あなたの生き方 その都度のテーマで語り合います

「わたしの生き方 あなたの生き方」を継続します。

・日時:6月19日、9月18日、26年2月19日。各回19時から 直接会場へお出かけください。※参加費:会員外500円、会員300円

・会場:公益財団法人社会教育協会3階ホール(豊田駅北口徒歩2分、すきや3階)

★政治を語る 日頃、政治について語り合っていますか。わたしたちの暮らしに直結している政治を語り合います

・日時:7月20日、9月28日、11月16日、26年1月18日。各回14時から。直接会場へお出かけください。

※参加費:会員外500円、会員300円

・会場:公益財団法人社会教育協会3階ホール(豊田駅北口徒歩2分、すきや3階)

★連続講座の紹介 「知って得する連続講座」をシリーズで開講しています。昨年に引き続き、日野市内の理学療法士を講師に招き「正しい歩き方」講座を実施します。10月~12月を予定しています。日程が決まり次第お知らせします。

市内理学療法士による個人指導あり

1回だけでもOK(1100円)です。

9月21日(土)、10月12日(土)、11月9日(土)、12月22日(日)

各日とも13:30~15:30ひの市民活動支援センター分館(多摩平1-14-95)

豊田駅北口徒歩7分 4,000円(全4回)連絡先 藤永 ☎ 090-2240-8124

駐車場はありません

1人1人の歩きを動画に撮って、一緒に見て整えます。

2023年5月26日(金曜日) 19時より ゆうりかホール にて行われ、すべて承認されました。

第1議案 2022年度 事業報告 2

第2議案 2022年度 決算ならびに監査報告.. 5

第3議案 2023年度 事業計画(案).. 10

第4議案 2023年度 収支予算書(案).. 11

第5議案 役員改選(案).. 12

2023年度定期総会資料(PDF)

今年度は4月10日と24日の2回にわたり、コロナ禍でしたがZOOMなどを使わずに対面、つまりリアルで参加者があつまり実行運営されました。

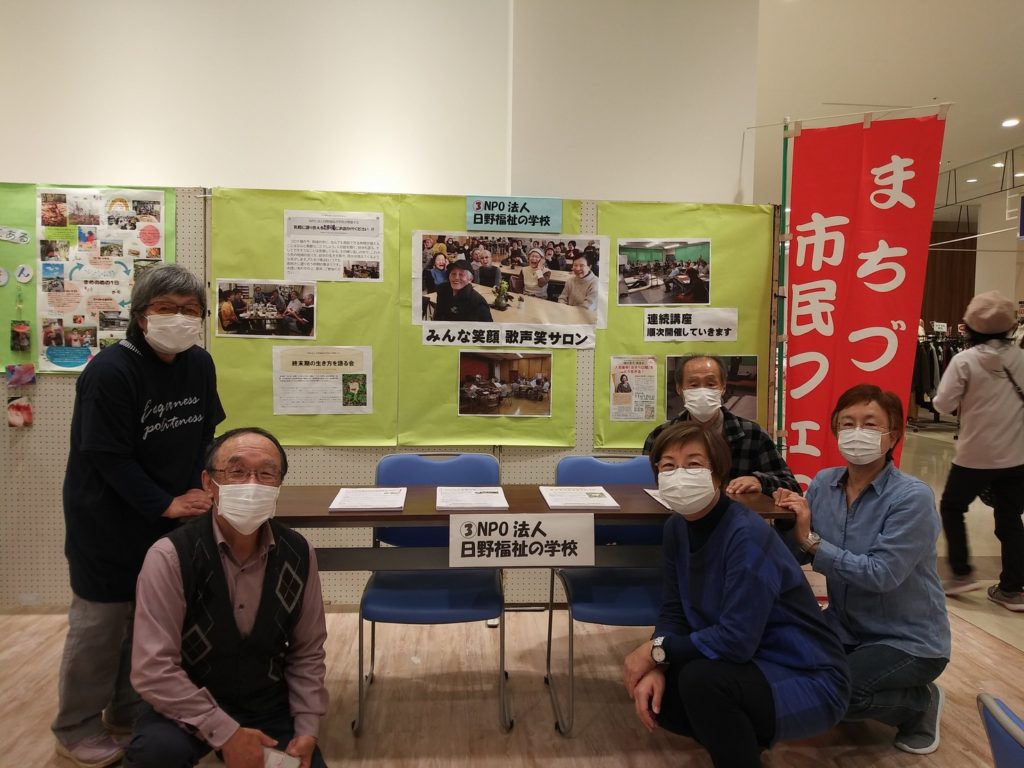

主催者としても日野市の後援や実行部隊である日野市ボランティアセンター、公民館

日野まち活ネットなどでもコロナ環境が激変したら変更を余儀なくされたと考えます。

わたしども日野福祉の学校はこれまでも理事全員の賛意を得て万全の体制で臨んだものとはなっていませんでした。理事会で熟議をしながら進めていく事業です。

理事長からのこれまでの実績をふまえて参加だけは継続という意見でまとまり、中心担当を新理事の熊谷さんが担いました。

ほかにお手伝いできる理事が若干のフォローをして当日を迎えました。

2日間のイベントはこれまでのまち活で行われてきた地域デビューしてこんな活動をしています。ぜひ皆さんも日野市内で活躍してみましょう。

参加団体の短いながらも団体紹介とアッピールという二つの大きな構成プログラムで進行しました。

参加された世代は比較的高齢者は多かったものの若い世代も参加され世代間交流や日野市での市民活動での課題なども2日間実施されたものからにじみ出てました。

ZOOM等に代表されるリモートでの講座や会議などはこれから主流の位置もしめてくるという認識は参加者の多数の方は志向されてたと思います。

そこでの問題意識は公共施設、学校などでリモート環境を保管するWifi環境が使えない整備されてないということが明らかになったことです。

また、それぞれの団体が次世代への継承に課題を抱えていること。

会議を引っ張るファシリテータの育成、グラレコ等会議を報告する新しいツールなどの研修も求められている等古くてあたらいい課題も浮き彫りになりました。

お互いの市民活動やNPO間の意見交換や交流ができました。

そのなかで医療や福祉の連携を基本において活動を進めてきた日野福祉の学校としてコロナ問題もありながらささやかに続けているたまり場という貴重なイベントをどう生かしていくか。

多世代にわたる福祉や教育の問題など私は参加したものとしての感想の域をでませんが、他団体とのささやかな協力をしていく。 そのなかでの共通課題もとりくめる可能性もあるのではと考えた次第です。

イオンモール2Fにて 10/31(日)まで(正面玄関からエスカレーターを乗り継いで)。